Chiunque abiti nel Quartier del Piave occidentale, tra i Comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Farra di Soligo, Valdobbiadene, Pederobba e Vidor, conosce il detto “Oh signor da Vidor”. O almeno ne ha sentito parlare.

È inteso come un’espressione di sorpresa, di stupore, l’equivalente di “Santo cielo!” o “Mamma mia!”, ed è un modo di dire talmente radicato che esiste anche un blasone popolare, arrivato integro fino a noi, che recita così: “O’ Signor da Vidor ciolé la barca e vegnéme a cior; che quel da Zian l’é n pore can; quel da Bigolin l’é massa picenìn; quel da Col nol me vol e de quel de Onigo no me fido.”

Ma chi è il Signor da Vidor? e come mai governa una barca?

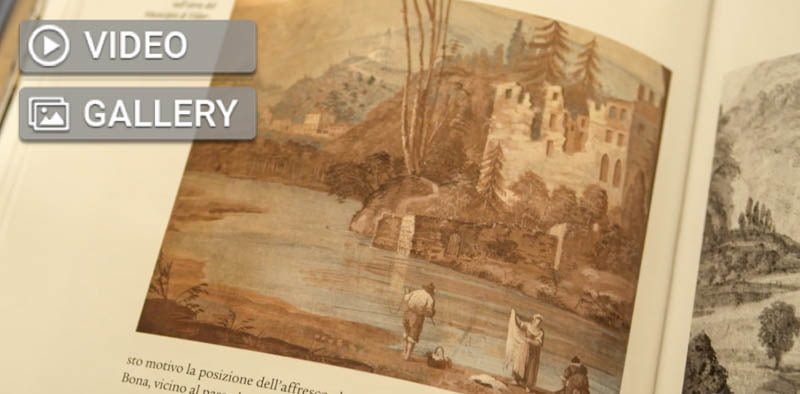

Per capirlo serve immergersi negli spazi e nei tempi in cui ha avuto origine il detto: ci troviamo nella zona adiacente all’abbazia di Santa Bona a Vidor, in piena epoca medievale. Nonostante l’attuale conformazione del territorio, se fossimo degli abitanti di quel periodo sapremmo che la zona era diventata un porto fluviale, nodo cruciale per gli scambi commerciali e cuore pulsante della comunità vidorese.

Fino al 1871 era attivo anche un servizio di traghettamento per persone e merci che facevano la spola da una sponda all’altra di quel fiume che nella Grande Guerra diventerà il fiume sacro alla patria: il Piave.

Nello specifico, i cosiddetti “passi barca” variavano dalla portata del fiume e alla corrente e il passo in località Barche di Vidor risultava essere il più sicuro e conteso da altri traghettatori.

Era così cruciale perché in quel tratto di fiume dalle acque gelide e impetuose, la distanza tra le sponde era inferiore che da altre parti e lì convergevano e si diramavano sentieri e strade battute da secoli per i traffici commerciali, tanto da diventare senza dubbio il perno della storia vidorese.

La popolazione del paese era invidiata dagli abitanti di tutta l’area limitrofa, in quanto godeva di una speciale esenzione perché non era tenuta a pagare il passaggio ai traghettatori, spesa che in quel periodo era considerata terribilmente onerosa per i contadini che non potevano permettersi facilmente di pagare ogni passaggio.

Il prezioso diritto di transito sancito nel 1106 è la prima testimonianza dell’esistenza del passo Barca e lo stesso continuò a esistere fino all’entrata in funzione del primo ponte in legno, costruzione che cambiò per sempre la tradizione del mestiere dei traghettatori.

Solo per un breve periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, il passato ha ripreso le redini del tempo: erano molti coloro che si improvvisavano “barcaiuoli”, per trasportare persone e merci da una sponda all’altra con barche di loro proprietà, magari fatte in casa: uno sforzo bellico che si concretizzava nel sostituire il ponte, impietosamente abbattuto dai nemici.

Coerentemente al periodo medievale però, non potevano mancare le numerose e intricate faide famigliari, le delicate alleanze e i tradimenti tipici delle famiglie blasonate della zona come i Da Camino, i Da Vidor, i Da Romano, che insieme a molte altre casate della zona si sono rese protagoniste di interminabili vicende intessute nei secoli.

È proprio la brama dal controllo della zona di traghettamento che crea rivalità indelebili tra i contendenti di questo privilegio, ed è qui che finalmente emerge la figura del “Signor da Vidor” insieme al blasone sopraccitato: grazie alle testimonianze degli abitanti del posto, il personaggio misterioso risulta essere il traghettatore per eccellenza, l’unico che riesce a mettere tutti d’accordo.

È lui che, estraneo agli scontri tra potenti, permette a chiunque di attraversare il fiume senza inganni, truffe o inimicizie, timori comuni rivelati dal detto nei confronti dei signori Da Onigo, Di Ciano e Da Covolo.

Se vivessimo in quei giorni del Medioevo, sapremmo che questo “Signor da Vidor” si identifica nella famiglia Reghin, che, tra le mura della loro abitazione detta “dei barcaiuoli”, per secoli si è tramandata il mestiere di traghettatore della barca dell’abbazia, ruolo conferitogli dagli abati di Santa Bona che gestirono sempre il passo Barche a loro convenienza, cedendolo con varie forme di contratti di affitto.

La casa non è riuscita a resistere alla Grande Guerra, ma oggi a Covolo, nella località chiamata appunto Barche, all’unico muro sopravvissuto alla furia bellica è rimasta attaccata la cosiddetta “sciòna”, l’anello di ferro che serviva all’attracco delle barche nel passo privilegiato per eccellenza, l’unica prova concreta di qualcosa che oggi sopravvive solo in forma di detto popolare.

È un anello arrugginito che rischia di perdersi tra il fogliame e la vegetazione incolta, un po’ come la sua stessa storia, una storia di signori, traghettatori, abati e paesani che solo un fumoso detto popolare riesce a mantenere viva nelle menti di oggi.

Solo chi cerca con cura, piega la schiena e aguzza la vista riesce a scovare un pezzo di storia strenuamente aggrappato a un muro di pietra, il nodo di un filo rosso lungo secoli.

{cwgallery}

(Fonte: Alice Zaccaron © Qdpnews.it).

(Foto e video: Qdpnews.it © riproduzione riservata).

#Qdpnews.it