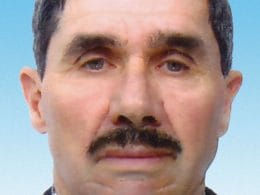

Un viaggio nella storia dei vini, tra curiosità e aneddoti, è quello andato in scena ieri sera in Sala Tina Anselmi a Cappella Maggiore, insieme ad Angelo Costacurta.

Tutto poi seguito da una degustazione, con spiegazione, a cura del sommelier Fis Michela Tintinaglia.

“Viaggio tra vini, storia e cultura della Serenissima” è il titolo dell’appuntamento, che ha visto una buona partecipazione di pubblico, il quale ha seguito con attenzione la vicenda delle varie epoche che hanno scandito la storia del vino in quanto prodotto.

“Si tratta dell’unico prodotto legato a un territorio: cosa unica rispetto ad altri casi – la premessa fatta da Costacurta – La storia del vino varia con quella dei nostri popoli“.

Il vino nell’età greca e romana

Come emerso ieri sera, il vino acquisì una certa importanza durante il periodo dell’Antica Grecia. Ippocrate lo definì “il grande amico dell’uomo e un veleno”, nel caso di un suo consumo eccessivo.

Un’importanza assunta da questo prodotto, tanto che venne citato anche in opere rilevanti come l’Iliade e l’Odissea.

In sostanza, il vino venne considerato un prodotto di èlite, cosa diversa, invece, nell’Antica Roma, dove divenne una bevanda alla portata di tutti, tanto che, a seconda della diversa altitudine, venivano prodotti dei vini diversi.

La produzione nel Medioevo

La caduta di Roma e la crisi della viticoltura ebbero degli strascichi nel Medioevo, età storica in cui si lavorò per trovare una soluzione pratica.

Vennero così eliminati i dazi, per garantire il libero commercio, mentre ricoprirono un ruolo rilevante i monasteri, dove il vino divenne un nutrimento importante per la mensa dei monaci, ma anche un prodotto da offrire ai pellegrini.

I monasteri, quindi, ebbero un grosso merito nella salvezza della viticoltura.

La viticoltura borghese e l’età delle Repubbliche marinare

Fu così che arrivò la cosiddetta “viticoltura borghese”, che vietò pratiche fino ad allora utilizzate, come ad esempio quella di allungare il vino con l’acqua o di aggiungere determinate sostanze, di norma utilizzate per esaltarne le proprietà.

Vennero stabiliti vari divieti, alcuni dei quali molto curiosi, come ad esempio il divieto di “bere dalla botte durante il trasporto del vino”.

Durante il periodo delle Repubbliche marinare, Venezia ebbe il monopolio di tutto il Mar Egeo e, di conseguenza, conquistò il monopolio anche dell’importazione del Malvasia.

Ne è un esempio il fatto che a Venezia sorsero circa 50 “Malvasie”, ovvero le osterie più ricercate, frequentate anche dal Doge.

L’Illuminismo e la crisi dell’Ottocento

Durante l’Illuminismo vennero fondate le accademie di agricoltura e, in generale, fu un periodo dove l’attenzione era rivolta di più sui vini italiani, rispetto a quelli francesi.

Fu a fine Ottocento che la viticoltura ebbe dei problemi: a Nord del nostro territorio ci fu la questione delle gelate, mentre in Francia arrivò la filossera (giunta dopo 25 anni anche in Puglia).

In generale, l’Ottocento vide un’agricoltura estremamente degradata, anche a causa della trascuratezza delle proprietà dovuta al disinteresse dei veneziani: ci fu così un miscuglio di varietà, altamente produttive, ma non altrettanto di qualità.

La viticoltura dopo l’Unità d’Italia

Dopo l’Unità d’Italia, il ministro Stefano Castagnola si occupò di far censire tutte le varietà di vitigni.

Appena dopo l’Unità, inoltre, vennero istituite le scuole enologiche, “divenute un faro per la viticoltura italiana e straniera”.

“La forza dell’Italia nel settore sta nell’avere una grande quantità di varietà – la conclusione di Costacurta – In Italia esiste un legame stretto tra vitigno e territorio, che è unico e in altri Paesi non c’è“.

(Autore: Arianna Ceschin)

(Foto: Arianna Ceschin)

(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata